Verlagsprogramm Bücher

Verlagsprogramm Bücher

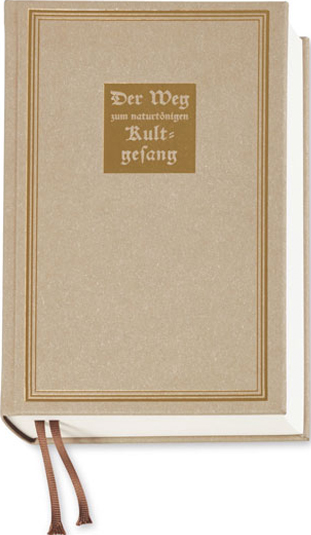

Der Weg zum naturtönigen Kultgesang

Das musikalische System des deutschen orthodoxen Kirchengesangs, seine

geistigen und geschichtlichen Voraussetzungen, seine Symbolik und die

harmonikale Struktur der Obertöne. Musikalisch-philosophisches Lehrbuch von

Archimandrit Johannes, Abt von Buchhagen.

„Es geht darum, sich nicht durch abstrakte technische Formen und Normen determinieren zu

lassen – mag solcherart homogenisiertes Material auch noch so bequem zu handhaben sein –

sondern schlicht die Töne zu singen, die Gott selbst geschaffen hat ...“ (Altvater Johannes von

Buchhagen)

Der naturtönige Kultgesang bildet eine Brücke zu den Ursprüngen der Musik

schlechthin und könnte heute, nach dem Ende der Moderne, zum Paradigma einer

neuen Beziehung zwischen Mensch und Schöpfung werden.

Das Buch erläutert, für jedermann verständlich und nachvollziehbar, die

Prinzipien des sakralen Gesangs, die Grundlagen der Harmonik sowie den

Zusammenhang zwischen akustischen Phänomenen, Musik, Seele und Geist. Es

stellt die klassischen Stimmungs- und Tonsysteme vor, die in der europäischen

Geschichte eine Rolle gespielt haben und zeigt den Zusammenhang zwischen

Musikausübung und sittlicher Bildung auf. Anhand der musikalischen, historischen

und Schöpfungsgegebenheiten werden erkenntnistheoretische, anthropologische

und metaphysische Hintergründe erörtert, deren Durchdringung nicht zuletzt zu

einem angemesseneren Verhältnis zur Schöpfung, zum Mitmenschen und zum

dreieinen Gott führt, zu einem anderen „Modus“ im Umgang mit den Dingen ...

Die Harmonik als Wissenschaft befaßt sich mit den ganzzahligen Strukturbildungen in der Natur. Aus ganzzahligen Teilungsverhältnissen der Wellenlänge

eines Grundtones entstehen auch die reinen Naturintervalle. Diese Zusammenhänge verweisen auf das, was Altvater Johannes ein „Bildegesetz der

Schöpfung“ nennt. Schon in der Antike, und noch bei den frühen Kirchenvätern, gehörte die Erforschung der Zahlenzusammenhänge in der Musik, in

Physik, Biologie, Architektur, Kunst und Religion zur höheren Bildung (μάθησις). Sie war Grundlage des allgemeinen Weltbildes wie auch der Philosophie,

wenn sie freilich auch in manchen ihrer Teile – als echte esoterische Disziplin – Arkanum blieb. In der Neuzeit galt sie als „veraltet“, ehe sie durch Albert v.

Thimus und insbesondere Hans Kayser wiederentdeckt wurde und in unseren Tagen durch die Entwicklungen der Mikrophysik neuen Auftrieb erhielt.

Wohl gab es seither manche Ansätze, physikalisch-mathematische Phänomene (Fraktale, Planetenbahnen) in Klänge umzusetzen, auch fehlt es nicht an

philosophischen Reflexionen zum Thema. Aber für Komponisten und praktische Musiker sind Naturtöne und harmonikale Ableitungen von Tonstufen

bisher kaum ein Thema gewesen.

Von der Tradition des byzantinischen Kirchengesangs herkommend war das Tonsystem des Deutschen Chorals im Dreifaltigkeitskloster seit jeher naturtönig

angelegt. Daraus hat sich aufgrund der geistigen Erfordernisse und Erfahrungen liturgischen Betens in den Jahrzehnten seit der Klostergründung ein

ästhetisches Ideal entwickelt, welches eine gründlichere Beschäftigung mit den Fragen der Feinstimmung erforderlich machte.

Über Jahre hinweg wurden in langen Versuchsreihen hunderte harmonikaler Tonverhältnisse auf Erkennbarkeit, musikalische Wirkung und geistige

Wertigkeit hin untersucht, musikalisch erwünschte Tonstufen technisch ausgemessen und für die Theourgie geeignete naturtönige Skalen in der

Gesangspraxis erprobt. Daran schließen sich Betrachtungen zur Symbolik des Kirchengesangs, zur Symbolik der Intervalle und musikalischen Gesten, ihren

Wirkungen, und zur Frage nach den damit verbundenen geistigen Kräften im Sinne des heiligen Dionysios des Areopagiten.

S. 50

Die Analogien zur Wohlordnung des Obertonspektrums sind unglaublich. Man könnte meinen, die Gesetzmäßigkeiten der natürlichen Intervalle und

das Lambdoma seien als Unterrichtsmaterial zur Veranschaulichung der dionysianischen Kosmologie und Philosophie entwickelt worden. Was er über das

Verhältnis der 1 zu allen anderen Zahlen sagt, ist im Zeugerton 1/1 unmittelbar abgebildet. Es bezieht sich auf das Hervortreten alles Seienden aus dem

göttlichen Seinsursprung, der in Jesus Christus Fleisch geworden ist und daher in Ihm verherrlicht wird. Und dieser ist es, der wiederum in den Dingen der

Schöpfung geistig erkannt wird, insofern er das Ewige Wort und selber in Gott und Gott ist, wie oben ausgeführt. Wenn der hl. Dionysios dann im

Folgenden alle denkbaren Begriffe überwindet und einen nach dem anderen abstreift, und noch den Begriff des Einen hinter sich läßt um zum Übersein

aufzusteigen, sodann von Gott als dem unsagbaren Urgrund spricht, der über allem Sein und Nichtsein erhaben ist, zerstört er die Begriffe, die er vorher so

sorgsam entwickelt hat. Er zerstört sie aber, um uns aus den Schlingen der Abstraktion zu ziehen, welche jederzeit aus dem Versuch philosophischer

Annäherung an Gott eine abgehobene, rein begriffliche (spekulative) Angelegenheit ohne jeden mystagogischen Wert zu machen droht, und zugleich uns auf

die unmittelbare Erkenntnisweise zu verweisen, welche jenseits der fleischlichen Seelenkräfte, Denken und Empfinden, durch jenes „Erkenntnisorgan“

geschieht, welches wir als geistige Vernunft, geistige Erkenntniskraft oder einfach als Geist (νοῦς) bezeichnen. Der irrationale Wert 0/0 ist eine wunderbare

Hieroglyphe der allüberschreitenden Jenseitigkeit Gottes. Aber Dionysios wäre nicht der große Mystiker und heilige Altvater, höbe er nicht auch noch die

Zahl als Begriff und Hieroglyphe auf und verwiese er uns nicht mit unbeirrbarer Sanftheit immer wieder auf die Notwenigkeit der unmittelbaren geistigen

Schau. Selbst als Hieroglyphen bleiben die Zahlen der Beschränkung des Irdischen unterworfen. Nicht die Zahlenverhältnisse, sondern erst die tatsächlich

musikalisch erlebten Naturintervalle stellen die lebendige Beziehung zu den urbildlichen Gegebenheiten her, von denen dann auch die Zahlen ihr Leben und

ihre Bedeutung beziehen. Daher sagt der hl. Dionysios, daß die Zahlen „nur“ Anteil haben am Sein, aber selbst nicht Ursein sind. In den

schwindelerregenden Höhen geistiger Schau und deren philosophischer Reflexion, in denen sich seine Ausführungen bewegen, ist solche Sorgfalt der

Unterscheidung und Wertung unerläßlich, um auf allen Ebenen das Gleichgewicht zu wahren und nicht in abstrakte Spekulation abzugleiten. In diesem

ausgewogenen Sinne muß das Lambdoma „gelesen“ werden.

S. 86

Durch den Sündenfall, die Trennung von Gott, sind all unsere menschlichen Maße und Vorstellungen nur bedingte, wie gebrochen durch den

Schleier der stofflichen Erscheinung und verschatteter Wahrnehmung. Dadurch geschieht es, daß Dinge und Menschen als etwas erscheinen können, was sie

nicht sind, und daß oft nicht erkannt wird, was ist, sondern Trug für Wahrheit gilt und Wahrheit für Trug. Die Kraft des rationalen Verstandes führt wohl zu

Begriffen und Maßen, aber weil sie am Schein und nicht am Sein sich festmachen, sind sie bedingt, sagen nur im Verhältnis zu unserem eigenen Bewußtsein

und unseren Setzungen etwas aus. Der rationale Begriff zumal, der von der sinnlichen Erscheinung abgezogen (abstrahiert) wird, ist zwar bequemer zu

handhaben als die Wirklichkeit, ist aber vom göttlichen Urbild noch weiter entfernt als die sinnliche Erscheinung in all ihrer Vielschichtigkeit, zu der eben ihr

Bildsein und Symbolwert unbedingt hinzugehören. Daßelbe gilt, in ähnlicher Weise, für unsere Gefühlsempfindungen, solange wir nicht von aller

Selbstbezogenheit und aller Anhaftung an das, was nicht Gott und nicht Gottes ist, gereinigt und zur reinen Herzensschau fähig geworden sind. Erst wenn

die andere Seite hinzukommt, was wir die geistige Schau nennen, und wenn Erkenntnis des Wesens der Dinge geschieht, sehen wir die Dinge, wie sie

wirklich sind, und das heißt, wie sie vor Gott erscheinen. Daher sagt Paulus: „Denn all unser Wissen ist Stückwerk ... wenn aber das Vollkommene kommen

wird, wird auch das Stückwerk aufhören.“ Solche Erkenntnis freilich ist nur möglich in der Liebe, denn es gibt keine Erkenntnis außer der Liebe, und es gibt

keine Liebe außer der Erkenntnis. Beide, Liebe und Erkenntnis sind wiederum nur in Gott und durch Gott möglich, genauerhin durch die Gnade und Kraft

des Heiligen Geistes, und beide sind etwas sehr anderes als ihre bloße Behauptung. Auch hier gibt es keine Ausnahme von dem allgemeinen Gesetz, daß

Bewußtsein, im Augenblick, da es in geistiger Schau die Grenze zu den Urbildern überschreitet, selbst gewandelt und Überbewußtsein wird.

Auf das musikalische Empfinden angewandt heißt das: solange es sich noch allein auf die abstrakten Maße und Regeln gründet oder in gefühligem

Behagen oder Mißbehagen sich erschöpft, ist es uneigentlich, äußerlich, ohne Erkenntnis und Wahrheit. In dem Maße, als es in den musikalischen Kräften

und Bewegungen geistige erfaßt, die Symbole „liest“, durchs Abbild zum Urbild schreitend, selbst Kraft und Bewegung werdend, sich fügend,

einharmonierend, wird es Wahrheit erkennen und Trug unterscheiden. Da sind wahre Maßstäbe, die nicht äußerlich erlernt werden, sondern im reinen Sein

in Gott sich von selbst erweisen. Als veräußerlichte werden sie wiederum abstrakt und kehren sich gegen die Wahrheit, so wie Christus, der wahre Gott, im

Namen des Gesetzes von den Frommen verurteilt worden ist. Was für das Große und Ganze des geistigen Weges gilt, gilt ebenso für das Kleine und die

einzelnen Teile. Kein Teil ist dem Heiligen angemessen, wenn es sich nicht harmonisch ins Ganze fügt; das Ganze ist unvollkommen, wo es nicht auch im

Teil sich wiederfindet. Das ist ja das Wesen der Harmonie, daß alle Teile sich dem Einen fügen und das Eine in jedem einzelnen leuchtet, wodurch das Teil

sein getrenntes Einzeldasein und alle Nichtigkeit verliert und zum Träger und Wahrbild des ganzen Einen wird. Auf den Menschen bezogen ist das:

Erlösung; auf die Dinge bezogen ist es Miterlösung, Heiligung. Was in keinem Lehrbuch der Musik beschrieben werden kann, kann durch die Übung des

heiligen Gesangs initiiert werden, sofern solche Übung eingebettet ist ins Ganze der überlieferungsgemäßen Herzensübung.

S. 89f

Die Begrenzungen hinsichtlich der Primzahlwerte für das Tonsystem des Kirchengesangs, zu denen wir im Kloster Buchhagen aufgrund unserer

eigenen Erfahrung gelangt sind, entsprechen offenbar den Möglichkeiten, die dem musikalischen Empfinden heute ganz allgemein gegeben sind. Die

Zusatzzeichen, mit denen neuerdings naturtönige Verschiebungen für Streichinstrumente in der üblichen europäischen Notenschrift kenntlich gemacht

werden, gehen ebenfalls von den Werten aus, wie sie bis zur 6. Oktave (32. bis 64. Teilton) erscheinen. Dort ist die 61 der höchste in Frage kommende

Primzahlenwert. Die Grenze der „nach Gehör stimmbaren Werte“ wird dort für naturtönige Intervalle, d.h. nicht nur obertönige, sondern auch andere

Naturintervalle, mit der Beteiligung der Primzahl 23 angegeben.

Unbeschadet dieser grundsätzlichen Möglichkeiten des Gehörs haben wir hinsichtlich des musikalischen Empfindens immer wieder Toleranzen

festgestellt, die bei verschiedenen Menschen unterschiedlich groß sind. Allgemein kann man sagen, daß die Toleranzen umso größer sind, je weniger jemand

musikalisch geschult ist; je feiner jemandes Gehör, umso geringer werden sie. Trotzdem werden die verschiedenen Qualitäten, wie beispielsweise der

Unterschied zwischen den Terzen 5/6 und 32/39, sogar von wenig geschulten Sängern deutlich als Farbunterschiede wahrgenommen, auch wenn einer die

betreffenden Töne noch nicht selbst gezielt ansingen kann. Sehr dicht beieinander liegende Intervalle hingegen werden als eine Qualität gehört. Es war z. B.

schwierig, die um 0,35 Lütt getrennt liegenden Werte der beiden weiten Durterzen 32/41 und 7/9 ohne Überprüfung auseinanderzuhalten; auch die weiten

Mollterzen 32/39 und 9/11 verschwimmen für den Hörer zu ein und derselben Intervallempfindung. Dabei scheint das Empfinden höherzahlige Werte mit

den unmittelbar benachbarten kleinzahlig bestimmten Intervallen zusammenzuziehen, so daß man geneigt sein könnte, von untergeordneten

Intervallräumen zu sprechen.

Vor diesem Hintergrund war es eine echte Überraschung, daß bei der klanglichen Überprüfung der Beugungen im Karischen im Jahr des Herrn 2012

die sehr dicht beieinander liegenden erhöhten Septimen 14/27 und 27/52 im musikalischen Zusammenhang völlig anders wirkten und keineswegs einfach

ausgetauscht werden konnten. Beide Werte waren rein empirisch aufgefunden worden, indem der Chorleiter das karische melismatische „große Ehre“ sang,

auf den Septimen stehenblieb und sodann die Tonhöhen mit dem Meßinstrument ermittelt wurden. Die 14/27 führt ganz eindeutig leittönig zur Oktave; die

nur 0,138 Lütt (2,4 Cent!) tiefer liegende 27/52 hingegen fügt sich als Wechselnote zur phrygischen Sexte 8/13. Diese unerwartete Eigenwilligkeit (und

Erkennbarkeit!) der Intervalle hängt offensichtlich mit den Primzahlqualitäten und ihren inneren Verwandschaftsverhältnissen zusammen. Der 14/27 liegt

eine quintige Saitenteilung zugrunde, welche leittönig nach oben zieht, indes die 27/52 in der 13-er Teilung gründet und dadurch mit der phrygischen Sexte

verwandt ist. Das wird noch verstärkt durch die Tatsache, daß im nächsten Umfeld dieser beiden Intervalle kein hervorstechender Wert liegt, der das

Tonempfinden auf sich hin söge. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß hier die Wirkung der Zahlenqualität und die durch sie

gestiftete Verwandschaft stärker auf unser musikalisches Empfinden wirkt als es der objektiv äußerst geringe Tonhöhenunterschied vermuten ließe.

Im Nahbereich der großen Intervallqualitäten hingegen scheint eine so feine Tonunterscheidung eingeschränkt zu sein. So hört man stets die

Qualität der phrygischen Sexte 8/13, auch wenn dicht danebenliegende Intervalle wie die 37/60 oder 35/57 erklingen. In einem verhältnismäßig engen

Raum, dessen Grenze spätestens bei einer Verschiebung um etwa ±0,3 Lütt erreicht wird, wird immer die Qualität des betreffenden Hauptintervalles

wahrgenommen. Und diese wird sinnvollerweise mit dem entsprechenden Intervallwert bezeichnet, der dann zugleich der natürliche Orientierungspunkt

innerhalb dieses Raumens ist. Das Phänomen des „Zurechthörens“ auf die starke Intervallqualität hin überlagert offensichtlich die Möglichkeit der

eigentlich viel genaueren musikalischen Unterscheidung, die in anderen Bereichen des Tonspektrums beobachtet werden kann. Doch tritt es wirklich nur in

unmittelbarer Nähe der großen Qualitäten auf. Ein Intervall wiederum, das in der Mitte zwischen zwei „Hauptintervallen“ liegt, z. B. zwischen der aiolischen

5/8 und der phrygischen 8/13 Sexte, rastet nicht mehr ein, sondern man empfindet es als vage, zwitterhaft und charakterlos; es möchte in die eine oder die

andere Richtung konkretisiert werden.

S. 114

Der Begriff der Harmonie ist ja keineswegs auf die Musik beschränkt; vielmehr lassen sich die Bildegesetze der Schöpfung, die ewigen Ordnungen

des Lebens, samt den geistigen Gesetzen, wie die Struktur alles Seienden überhaupt, in Zahlen fassen, welche ihrerseits, dank ihrer musikalischen Wertigkeit,

dem musikalischen Erleben des Menschen zugänglich sind. Durch das Singen heiliger Melodien, die in bestimmten Zahlenproportionen verlaufen, wurden

entsprechende geistige Mächte und Schöpfungskräfte „angerufen“ und verstärkt.

S. 120

Da die Seele nicht irdischen, sondern himmlischen Ursprungs ist, wird sie durch Hören und Üben heiliger Musik zu geistiger Schau geführt, erinnert

sich ihres göttlichen Ursprungs und fügt sich freudig in die himmlische Harmonie. Dadurch wird sie schließlich in den Stand versetzt, ihre eigentlich

göttliche Bestimmung auf Erden zu erfüllen. Dieser Gedanke der musikalischen Anagogie, der Hinanführung des Menschen zu höherem, gottgemäßen

Bewußtsein durch Gesang, wird später von den Kirchenvätern aufgegriffen und weitergeführt werden.

S. 150

Nach der Altväterüberlieferung besteht die Aufgabe des Menschen auf Erden darin, die von Gott angelegte Gestalt zu entfalten und zur Ähnlichkeit

zu gelangen. Nicht dem im Urirrtum abgespaltenen eigenen Willen, nicht dem Trug, sondern in Freiheit(!) dem Willen Gottes zu folgen, bedeutet, sich dem

göttlichen Sein einzuschmiegen, in Harmonie mit Gott und Seiner Schöpfung zu leben. Dies aber geschieht durch die Freude, durch jenes glückselige

Wohlgefallen, welches wir spüren, wo immer wahre Schönheit und Harmonie aufleuchtet. Das Ergötzen am Schöpfer, die Glückseligkeit in Gott, läßt die

Freude überschwenglich quellen, welche solcherart die Seele ordnet. Trug aber geschieht durch Verkürzung, durch Ausblenden des inneren geistigen Sinnes

und Zusammenhanges.

Jeder orthodoxe Tempel ist sowohl ein Symbol und Abbild des Kosmos als auch der inneren, geistigen Gestalt des Menschen. In seiner vollständigen

mystagogischen Gestalt zeichnet er, wie Maximos der Bekenner in seinem Werk über die Liturgie ausführt, den Aufstieg des Menschen zur geistigen Schau

vor, bis hin zur Vereinigung mit dem dreieinen Gott. Dementsprechend ist der heilige Gesang, den wir jeden Tag im Tempel darbringen, sowohl Lobpreis

und Verherrlichung Gottes, als auch Symbol und Abbild des überhimmlischen Gesangs der Engel. Und er ist Symbol und Abbild der kosmischen Klänge,

die ihrerseits als Bild des himmlischen Gesangs der Engel und Widerhall der ewigen schöpfungsmächtigen Liebes- und Lebenskräfte Gottes sind. Daher ist

der heilige Gesang ganz unabhängig davon, ob irgendein Irdischer ihn hört oder nicht, ob er der Mode oder dem Geschmack der Zeit entspricht oder nicht;

vielmehr soll er so selbstverständlich und von allem Irdischen gänzlich unbeeindruckt ertönen, wie die Sterne am Himmel stehen, die Planeten ihre Bahnen

ziehen und die Cherubim am himmlischen Throne ganz Auge und Gesang in Gott und für Gott sind. Damit der heilige Gesang diesem Urbilde so weit als

möglich entspricht, sollte er nicht nur im selben Geiste vollkommener Schau, Hingabe und Liebe in Gott wie bei den Engeln geschehen, sondern auch bis in

die greif- und hörbaren musikalischen Grundlagen hinein den geheiligten Bildegesetzen folgen, nach denen Gott die Schöpfung gebildet hat. Je reiner die

Ähnlichkeit mit dem Urbilde getroffen wird, um so eher wird der heilige Gesang in der Seele die Erinnerung an die ewigen urbildlichen Klänge erwecken, sie

reinigen, erheben und durch die himmlischen Sphären ins obere Heiligtum führen.

S. 151

Dementsprechend ist der heilige Gesang, den wir jeden Tag im Tempel darbringen, sowohl Lobpreis und Verherrlichung Gottes, als auch Symbol

und Abbild des überhimmlischen Gesangs der Engel. Und er ist Symbol und Abbild der kosmischen Klänge, die ihrerseits als Bild des himmlischen Gesangs

der Engel und Widerhall der ewigen schöpfungsmächtigen Liebes- und Lebenskräfte Gottes sind. Daher ist der heilige Gesang ganz unabhängig davon, ob

irgendein Irdischer ihn hört oder nicht, ob er der Mode oder dem Geschmack der Zeit entspricht oder nicht; vielmehr soll er so selbstverständlich und von

allem Irdischen gänzlich unbeeindruckt ertönen, wie die Sterne am Himmel stehen, die Planeten ihre Bahnen ziehen und die Cherubim am himmlischen

Throne ganz Auge und Gesang in Gott und für Gott sind. Damit der heilige Gesang diesem Urbilde so weit als möglich entspricht, sollte er nicht nur im

selben Geiste vollkommener Schau, Hingabe und Liebe in Gott wie bei den Engeln geschehen, sondern auch bis in die greif- und hörbaren musikalischen

Grundlagen hinein den geheiligten Bildegesetzen folgen, nach denen Gott die Schöpfung gebildet hat. Je reiner die Ähnlichkeit mit dem Urbilde getroffen

wird, um so eher wird der heilige Gesang in der Seele die Erinnerung an die ewigen urbildlichen Klänge erwecken, sie reinigen, erheben und durch die

himmlischen Sphären ins obere Heiligtum führen.

S. 179f

Nachdem die Musikentwicklung des Abendlandes bisher von der Einfachheit zur Vielheit fortgeschritten war, von den Schöpfungsgegebenheiten der

Klänge zu immer höherer Abstraktion, angefangen beim pythagoräischen symmetrischen Tetrachordrahmen, über die reinen Dreiklänge der Renaissance

und das barocke System des Quintenzirkels bis hin zur Temperatur, dann in immer höheres Differenzieren und Verschärfen der Klangwirkung unter

Einbeziehung aller im Tonsystem möglichen Dissonanzen und zuletzt zur Auflösung des Tonsystems in der Zwölftönigkeit, die zugleich seine folgerichtige

Vollendung darstellt, darnach in der elektronischen Musik zur Auflösung noch der Klänge in reine Sinustöne und deren willkürlichen Neukombination

gelangte, und schließlich auf der letzten Stufe Musik als solche überschreitend zur ästhetischen Meditation beliebiger Geräusche überging, gilt es nunmehr,

die Richtung grundsätzlich umzukehren von der Vielheit zur Einheit. Das bedeutet, völlig neu anzusetzen im denkbar Ältesten und zum Ursprung von

Musik überhaupt zurückzukehren. Man muß wieder den einen Ton betrachten, und zwar so, wie der Mensch ihn singt, einfach einen Ton, sonst nichts. Das

musikalische Erleben, welches sich an den Beziehungen der Töne zueinander entzündet, wird in äußerster Selbstbeschränkung zunächst auf die Prime, das

Verhältnis 1/1, zurückgenommen. Hier entdecken wir wieder, was im faszinierenden Kosmos der funktionalen Musik ganz in den Hintergrund gerückt war,

nämlich die Innenwelt des Tonklanges und seine geistigen und seelischen Entsprechungen. Wir gehen also vom aktiven Modus des Umbildens,

Neuschöpfens und Vorantreibens der musikalischen Entwicklung über in den passiven Modus des Hinlauschens, Empfangens, Gewahrens; von der Haltung

des Gebietens über die Dinge in die Haltung des Gehorsams und der Demut vor dem, was Gott gegeben hat. Dieser Moduswechsel entspricht dem

religiösen Begriff der Umkehr, und er gehört zu den unabweislichen Notwendigkeiten unserer Zeit, die bereits im Zeichen der Apokalypse steht. Doch geht

es dabei gar nicht um den Versuch, trotz allem irgendwie weiter zu machen, sondern im Gegenteil um das Loslassen allen Wollens außer einem: den Kern,

den Ursprung, den Sinn, die letzte Wahrheit zu erkennen und mit ihr eins zu werden. Wie in der Übung des Herzensgebetes gibt es nichts mehr zwischen

Mensch und Gott; da ist der eine Mensch und der eine Gott, und sich in Ihm vergessend und lassend wird er Gestalt (ὑπόστασις, persona) im Geheimnis

der Selbstentäußerung. Und wie die eine Eins zur anderen Eins steht und sich in geheimnisvoller Einheit erfährt, um solcherart zur ureigenen Gestalt sich zu

bilden, so kann auch nur aus der Einheit in Gott, aus der Eins, und nur befruchtet durch das heilige Wort Gottes sich Neues entfalten, das irgend Sinn

ergibt. Dabei ist es ganz uninteressant, ob es „neu“ oder „uralt“, wenn es nur wahr ist.

«In einer kleinen, mit Fresken ausgemalten Krypta feiern sie ihre Gottesdienste, und zwar in deutscher Sprache und mit Melodien, die aus den ältesten Traditionen schöpfen, aber denen die klanglichen und prosodischen Eigenarten des Deutschen zugrunde liegen. Daran hat Abt Johannes, studierter Kirchenmusiker und Religionswissenschaftler, über drei Jahrzehnte gearbeitet.»

Weitere Leseausschnitte als PDF zum Herunterladen:

Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 3-20

Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 47-51

Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 88-90

Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 110-114

Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 179-180

Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 189-190

Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 234-235

Der Weg zum naturtönigen Kultgesang, Leseprobe Ss. 262-263

Der Weg zum naturtönigen Kultgesang

Musikalisch-philosophisches Lehrbuch zum Deutschen Choral.

280 Seiten, Ganzledereinband mit Goldprägung,

Format 17 x 24,5 cm. ISBN 978-3-926236-09-8 € 35,-

➥ Bestellzettel

➥ zurück zur Übersicht